○要介護認定者等に係る障害者控除対象者認定書交付要綱

令和6年10月28日

訓令第22号

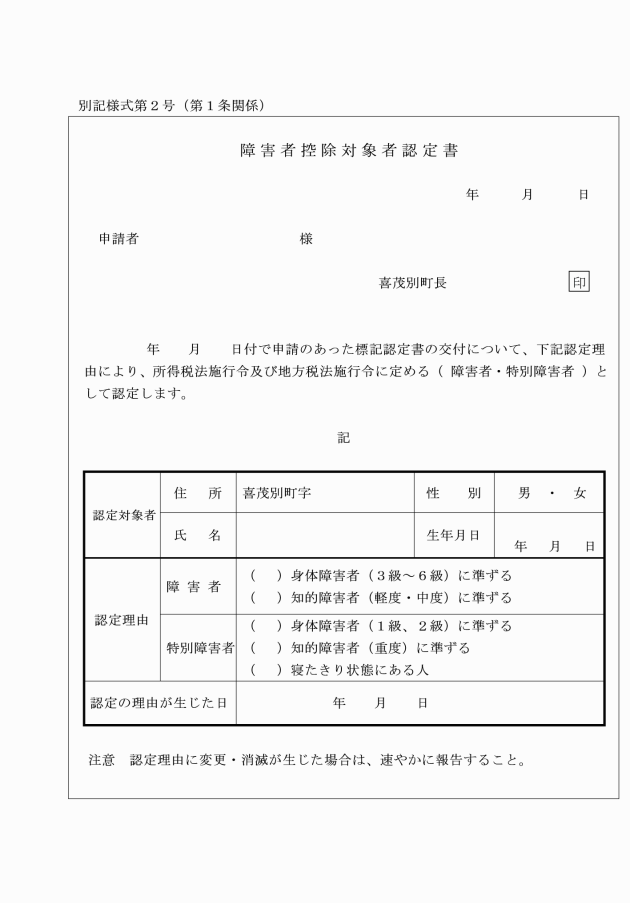

(目的)

第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号に規定する町長による障害者の認定について、その認定の際に交付する障害者控除対象者認定書(別記様式第2号。以下、「認定書」という。)の交付方法及び認定基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定書交付の対象者)

第2条 認定書交付の対象となる者は、身体障害者手帳又は療育手帳等を有していない65歳以上の者で、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 既に、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定に基づく要介護認定(以下、「要介護認定」という。)を受けている者で、当該要介護認定の際の関係書類(認定調査票及び主治医意見書等をいう。以下、同じ。)により、その障害の程度を把握できる者

(2) 現に、要介護認定を申請中の者で、認定の際の関係書類が提出されていることにより、その障害の程度を把握できる者

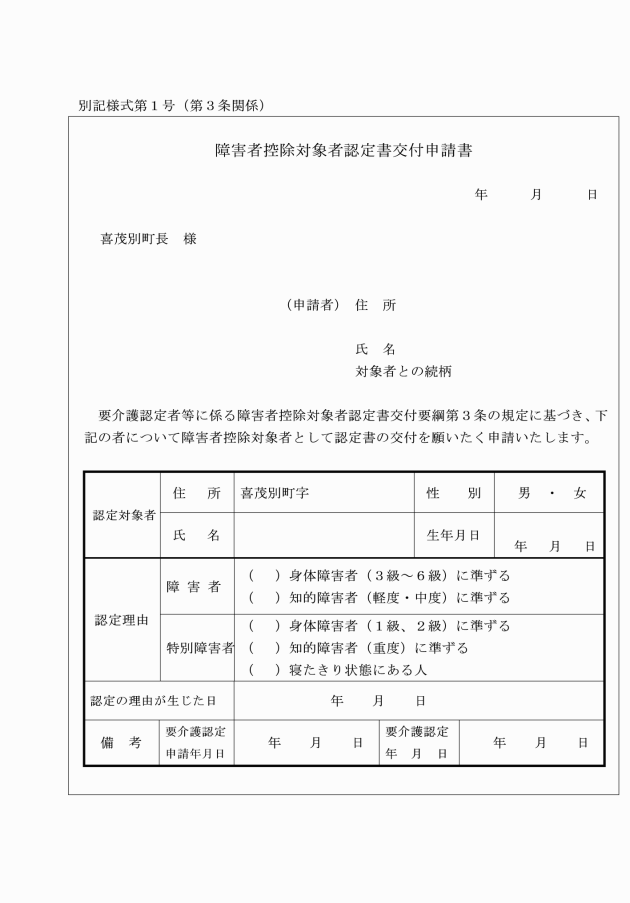

(認定書の交付申請方法)

第3条 認定書の交付申請は、障害者控除対象者認定書交付申請書(別記様式第1号)により、本人又はその扶養者が申請するものとする。

(認定の基準)

第4条 認定に当たっては、次の区分により、要介護認定の際の関係書類に基づいて、認定書交付申請時における障害の程度を確認して行うものとする。

(1) 障害者の認定基準

別表判定基準による、障害高齢者の日常生活自立度がランクA以上と認められる者又は認知症高齢者の日常生活自立度がランクⅡ以上と認められる者で、法令等により別に定める知的障害者の障害の程度の判定基準(重度以外)と同程度の障害又は身体障害者の障害の程度の等級表(3~6級)と同程度の障害を有し、所得税法施行令第10条第1項第1号又は第3号及び地方税法施行令第7条第1号又は第3号に掲げる者に準ずると認められる者

(2) 特別障害者の認定基準

別表判定基準による、障害高齢者の日常生活自立度がランクB以上と認められる者又は認知症高齢者の日常生活自立度がランクⅣ以上と認められる者で、法令等により別に定める知的障害者の障害の程度の判定基準(重度)と同程度の障害又は身体障害者の障害の程度の等級表(1~2級)と同程度の障害を有しているか、若しくは、寝たきりの状態にあり、所得税法施行令第10条第2項第1号又は第3号及び地方税法施行令第7条の15の7第1号又は第3号に掲げる者に準ずると認められる者

(認定書の有効期間)

第6条 認定書の有効期間は、認定となった障害事由が存続している間とする。

(認定書の変更及び返還)

第7条 認定書の交付後において、認定となった障害事由に変化が生じた場合は、町長に対し、速やかにその旨を報告させ確認するものとする。

2 前項の規定による確認の結果、認定の取消し又は認定理由区分の変更が必要な場合は、認定書を返還させるものとする。認定理由区分の変更を要する場合は、変更した後、再交付するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めのない事項については、その都度町長が別に定めるものとする。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年11月1日から施行する。

(要介護認定者等に係る障害者控除対象者認定書交付要領の廃止)

2 要介護認定者等に係る障害者控除対象者認定書交付要領(平成15年喜茂別町告示第5号)は、廃止する。

別表(第4条関係)

○ 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準

生活自立 | ランクJ | 何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する 1 交通機関等を利用して外出する 2 隣近所へなら外出する |

準寝たきり | ランクA | 屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない 1 介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する 2 外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている |

寝たきり | ランクB | 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ 1 車いすに移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う 2 介助により車いすに移乗する |

ランクC | 一日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する 1 自力で寝返りをうつ 2 自力では寝返りもうたない |

○ 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準

ランク | 判断基準 | 見られる症状・行動の例 |

Ⅰ | 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している | |

Ⅱ | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる | |

Ⅱa | 家庭外で上記Ⅱの状態が見られる | たびたび道に迷うとか、買物や事務、金銭管理などそれまでできたことにミスが目立つ等 |

Ⅱb | 家庭内でも上記Ⅱの状態が見られる | 服薬管理ができない、電話の応対や訪問者との対応など一人で留守番ができない等 |

Ⅲ | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする | |

Ⅲa | 日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる | 着替、食事、排便、排尿が上手にできない、時間がかかる。やたら物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声・奇声をあげる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為等 |

Ⅲb | 夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られる | ランクⅢaに同じ |

Ⅳ | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする | ランクⅢに同じ |

M | 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする | せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神症状や精神症状に起因する問題行動が継続する状態等 |